DIABETES

糖尿病外来

糖尿病とは

糖尿病とは、血糖値(血液中のブドウ糖濃度)が病的に高い状態をさす病気です。

重要栄養素のでんぷんなどの糖質(炭水化物)は、消化されてブドウ糖(グルコース)となり、血液中から全身の細胞に取り込まれて、主なエネルギー源として利用されます。

糖尿病とは、インスリンの作用が十分でないためブドウ糖が有効に使われずに、血糖値が高くなっている状態のことです。

糖尿病には「インスリン依存型(I型)糖尿病」と「インスリン非依存型(II型)糖尿病」の2つのタイプがあります。「インスリン依存型(I型)糖尿病」は、ウイルス感染や自己免疫により膵臓が破壊されておきる糖尿病です。全体の5%の方が、こちらのタイプの糖尿病です。「インスリン非依存型(II型)糖尿病」は、遺伝要因にくわえて、食べ過ぎ、運動不足、ストレスが加わって発症する糖尿病です。約90%の糖尿病がこのタイプです。

糖尿病は深刻な合併症(神経障害、網膜症、腎症、動脈硬化症など)を引き起こすことがあり、最悪の場合は、死に至る危険な病気です。早めの治療・対策が必要です。この中でも特に院長は腎臓学会指導医として長年腎症の予防、腎保護治療管理に取り組んで参りましたので、腎臓病合併の患者様も積極的に治療に取り組みます。

どんな病気?

糖尿病は体(細胞)が

エネルギーをうまく使えない病気です。

エネルギー源である糖質がうまく使えないまま血液中にたくさん残ってしまっている状態(高血糖)と言えます。血液中の糖分が多くなるので、尿中にも糖分が増えてしまいます。この尿中の糖が多くなることで病気が発見されたので、糖尿病という名前がつきました。

糖尿病の疫学

糖尿病は発症を予防する

取り組みが重要です。

糖尿病が強く疑われる人は1997年から2007年で690万人から890万人へ、糖尿病の可能性が否定出来ない人は680万人から1,320万人に増加しています。また、統一した基準で行われた厚労省長期慢性疾患総合研究事業糖尿病疫学研究班の報告書に基づき、長期にわたる糖尿病有病率の推移を推計したところ、現在の増加傾向がそのまま続くと仮定した場合、10年後の糖尿病有病者は男性約520万人、女性560万人、合計1,080万人となることが予想されます。近年の肥満者の増加に加え超高齢化社会を迎えている日本では、糖尿病の発症を予防する取り組みがとにかく重要です。

糖尿病の原因

-

1型糖尿病

インスリンを作る膵臓の細胞がこわされることで、インスリンが作られなくなり、糖尿病となったタイプです。

-

2型糖尿病

インスリンの分泌が少なくなったり、働きが悪くなるために起こるタイプです。日本の糖尿病患者さんの約90%が2型糖尿病とされています。

日本人は遺伝的にインスリン分泌が弱い人が多いといわれています。この体質に過食(特に高脂肪食)、運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣や加齢といった要因が加わり、発症するとされています。このため、2型糖尿病は「生活習慣病」ともいわれています。

また、肥満がなくても、内臓脂肪が増える「メタボリックシンドローム」と呼ばれる状態になると発症しやすくなります。

その他の特殊な糖尿病

上記主な2つのタイプ以外に下記の特殊な糖尿病があります。

特定の原因による

その他の糖尿病

遺伝子の異常によるもの、ほかの病気や薬剤に伴って起こるものがあります。

妊娠糖尿病

妊娠中に初めて発見または発症した糖尿病に至っていない糖代謝異常のことをいいます。妊娠中はわずかな高血糖でも胎児に影響を与えるため、厳密には糖尿病ではなくても「妊娠糖尿病」と呼びます。

妊娠中に胎盤が作るホルモンが、インスリンの働きを抑える作用もあるため、十分なインスリンが作られない場合に血糖が上昇します。肥満、高齢妊娠、家族に2型糖尿病患者がいる、過去の妊娠で高血糖を指摘された場合に起こりやすいとされています。

糖尿病の症状

糖尿病は「検査の病気」と言われています。つまり症状がないことが多く、検査をしてわかるのが特徴です。しかし、中には下記のような症状がみられます。

- 01

喉が渇いて水をたくさん飲む

(口渇、多飲)

- 02

尿の量が多くなる(多尿)

- 03

体重が減る

- 04

体がだるくなる

- 05

目が見えにくくなる

これらの症状が見られたら急いで医療機関に受診しましょう。進行すると治療も難しくなる場合があります。

ただ、重要なことは日頃から症状がなくとも定期検診を受けることです。症状がない段階で見つけることが肝要です。

糖尿病の怖さ

合併症が怖いんです。血糖が高い状態が続くとエネルギーを有効利用できないために様々な合併症を起こします。特に血管系の不具合が起こります。これは糖尿病において最も大切なことなので詳しく説明いたします。

小さな血管の不具合が細小血管症、大きな血管の不具合が大血管症です。それぞれに合併症が下記のようにあります。

1.細小血管症

細い血管にみられる糖尿病に特徴的な合併症です。「糖尿病の3大合併症」と呼ばれる病気を指します。

-

糖尿病性網膜症

目の奥にある網膜の血管が障害され、目のかすみ、視力低下などがあらわれ、症状が進むと失明してしまうこともある病気です。初期は症状がない場合があります。年に一度は眼科受診をしましょう。

-

糖尿病性腎症

腎臓には毛細血管がたくさんあります。これが障害されて腎臓の働きが悪くなる病気です。血圧が上昇する、尿中にたん白が出る、体がむくむなどの症状があらわれます。さらに症状が進むと、血液中に老廃物がたまり、腎不全や尿毒症など生命にかかわる重篤な症状を引き起こします。このように慢性に経過する腎臓病のことを慢性腎臓病(CKD)といいます。

なお、腎不全になってしまうと、人工透析を受ける必要が出てきます。透析導入の原因の第1位は糖尿病腎症です。 -

糖尿病性神経障害

手や足先の血管は細いです。ここが障害されると周囲にある神経が障害されます。すると体から脳への信号がすばやく伝達するという働きが低下します。手足のしびれ、ほてり、痛みなどがあらわれます。

一方、足の感覚が麻痺して、傷があったとしても気づかず足の潰瘍や壊疽になることもあります。足は清潔に保ち、常に注意を払うようにしましょう。

2.大血管症

糖尿病があると動脈硬化が進行しやすくなります。大きな血管の病気である動脈硬化により起こる合併症で、脳卒中や、心筋梗塞、足の壊疽などがあります。脂質異常症、高血圧、喫煙、肥満、加齢なども動脈硬化の危険因子ですので、血圧やコレステロール値などの検査も定期的に受け、血糖のコントロールに加えて、コレステロール値や血圧、肥満の改善、禁煙に取り組む必要があります。

-

脳卒中

代表的なものは脳梗塞と脳出血です。脳の血管が詰まるタイプの代表が脳梗塞で、脳の血管が破れるタイプの代表が脳出血です。糖尿病患者さんに多いのは脳梗塞です。手足の麻痺や言葉が急に出なくなる、ものが二重に見えるなどの症状がみられ、重症の場合は生命に関わります。また、血管が完全に詰まっていなくても血流が悪くなり、頭が重い、物忘れがひどい、怒りっぽいなどの症状があらわれます。

脳卒中は命にかかわるだけでなく、手足の麻痺や言語障害などの後遺症が残ることもあり、患者さんはもちろん、ご家族の生活にも影響を及ぼします。

-

心筋梗塞

心臓の筋肉(心筋)に栄養や酸素を送る血管(冠動脈)の動脈硬化によって引き起こされる病気で、心臓の働きが著しく低下し、生命にかかわることがあります。糖尿病患者さんは冠動脈の疾患を起こす危険度は高いとされています。症状としては、胸が締めつけられるような強い痛みがあらわれますが、糖尿病患者さんでははっきりした症状がみられないことがあるため、心電図による検査を定期的に受けましょう。

また、息切れしやすい、脈が途切れる、体がむくむなどの症状は、心筋梗塞の前触れの可能性があります。

-

末梢動脈性疾患

足の血管の動脈硬化により血流が悪化することで引き起こされます。足やふくらはぎが痛くなり運動ができない、休みながらでないと歩けない(間欠性跛行(かんけつせいはこう))などの症状があらわれます。運動ができなくなり、生活の範囲も制限されてしまいます。

さらに症状が進むと、潰瘍や壊疽を起こしてしまい、足を切断しなければならない場合もあります。

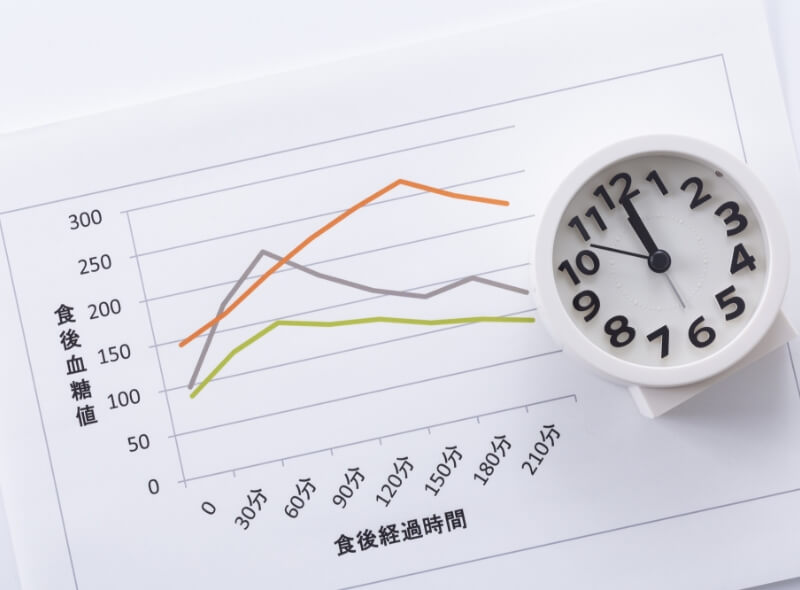

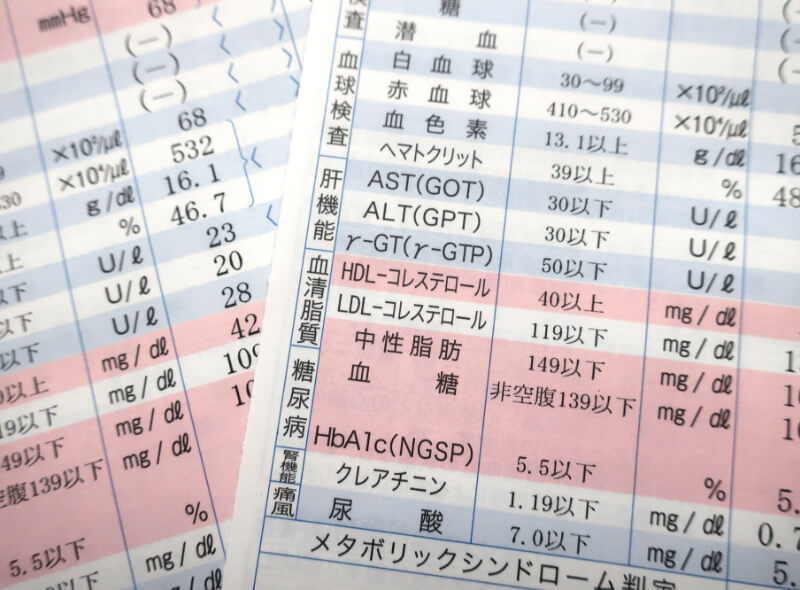

糖尿病の検査・診断

糖尿病の診断において、劇症1型糖尿病発症時など特殊な状況を除いて、慢性の高血糖状態を確認することが不可欠となります。

糖尿病の診断には、まず血液検査が必要です。主に次の4項目が重要です。

- 随時血糖値

- 食事時間とは関係なく測定した血糖値です。

- 早朝空腹時血糖値

- 健康な人では、朝食前の血糖値が1日の中で最も低いとされています。

食事から10時間以上あけて測定するため、一般的には前日夜9時以降絶食として、翌朝食事前に採血します。 - HbA1c

(ヘモグロビンA1c) - 過去1~2カ月の血糖を反映する指標です。

- 75gOGTT

(75g経口ブドウ糖負荷試験) - 糖尿病を最も確実に診断できる検査です。ただし、明らかに血糖値が高いことが推測される場合は、空腹時血糖または随時血糖を測定します。

早朝空腹時血糖値を測定後、75gのブドウ糖溶液を飲み、30分後、1時間後、2時間後の血糖値を測定します。

なお、糖尿病の診断には2時間後の血糖値を用います。30分後、1時間後の血糖値は、糖尿病の診断に必須ではありませんが、予備軍やリスクが高い人を見出すのに役立ちます。

- 上記の検査において、随時血糖値200mg/d以上または空腹時血糖値126mg/dL以上または75gOGTT2時間値200mg/dL以上に加えHbA1c 6.5%以上を満たせば糖尿病型と診断します。

- 空腹時血糖値が110mg/dL未満で、75gOGTTが140mg/dL未満であれば、「正常型」と判定されます。

- 「糖尿病型」でも「正常型」でもない血糖値であった場合、「境界型」いわゆる「糖尿病予備軍」と診断されます。

糖尿病の治療方法について

基本は食事療法です。それに加えて運動療法、薬物療法があります。大切なのは薬物療法単独では行わないということです。食事と運動があって初めて治療が行われていると言えます。

糖尿病の治療目標

糖尿病発症初期の

厳格な血糖コントロール

糖尿病の発症初期に厳格な血糖コントロールを行うことは初期の細小血管障害の発症を抑制し、長期的にも大血管障害の発症・進展抑制に効果があると大規模臨床試験で明らかにされており、EDICではmetabolic memory、KPDSではlegacy effectとよばれています。

治療目標は年齢、罹患期間、臓器障害、低血糖の危険性、サポート体制などを考慮して個別に設定するものとし、血糖コントロールの指標として、日本糖尿病学会では国内外のエビデンスを踏まえて2013年に「熊本宣言2013」を発表しました。

当院の治療について

糖尿病の治療は、食事療法・運動療法・薬物療法が3本柱になります。

食事療法

すべての糖尿病患者さんに必要な基本的な治療法です。食習慣を改善し、血糖値を良好にコントロールすることが目的で、明らかな糖尿病と診断される前、糖尿病の疑いがあると診断されたときから開始します。

「食事療法はカロリー制限のこと」の印象があるかもしれませんが、単に摂取カロリーを制限すればよいというものではなく、必要な栄養素を過不足なく摂取することが原則です。そのため、食品に含まれる栄養素やエネルギー量を知っておくことも大切です。

目的は、代謝状態をできる限り正常に近づけて合併症の発症や進展を未然に防ぐことにあります。

食事療法の基本は日本糖尿病学会の提言で述べられているように、個々の病態や生活背景、嗜好、合併症などを考慮し、カロリー・糖質・脂質・たんぱく質などを適切な配分で摂取することです。

規則的な食事習慣や主食・主菜・副食の摂取の仕方も重要です。一人ひとりの生活環境を考慮した現実的な内容を、当院では独立した栄養相談室にてリラックスしながら管理栄養士より指導を受けていただけます。糖尿病チーム医療により、治療結果を多面的にモニターしながら、種々の食事療法の妥当性を評価させていただきます。

食事療法のやり方

STEP1エネルギー摂取量

(カロリー摂取量)を計算

まず、エネルギー摂取量(カロリー摂取量)は下記の式で計算します。

エネルギー摂取量=①標準体重×②身体活動量

①標準体重=身長(m)×身長(m)×22で計算されます。

②標準体重1kgあたりの身体活動量の目安

・軽労作(デスクワークなど)・・・25〜30kcal

・普通の労作(立ち仕事など)・・・30〜35kcal

・重い労作(力仕事)・・・・・・・35〜kcal

例えば、デスクワークが多い会社員男性、170cm、80kgの場合、

⇒標準体重・・・1.7(m)×1.7(m)×22=63.6(kg)

⇒エネルギー摂取量・・・63.6(kg)×25(~30)(kcal)=1,590(~1,908)(kcal)となります。

STEP2栄養バランスを考える

次に栄養バランスを考えます。

バランスというのは炭水化物、たんぱく質、脂質の比率のことです。栄養素別にみて総エネルギー量(カロリー)の50~60%を炭水化物、たんぱく質は20%までとして、脂質は25%以下とするのが目安です。また、もし25%を超える場合には飽和脂肪酸を減じるなど脂肪酸組成に配慮が必要です。

STEP3食品交換表を活用しましょう。

1日のエネルギー量を適正にして、バランスよく栄養素を配分するために『糖尿病食事療法のための食品交換表』(『食品交換表』)が用いられます。

『食品交換表』では、食品を主に含まれている栄養素により6つの“表”に分類しています。また、80kcalを1単位として、それぞれの食品1単位分の重さ(g)を示しています。主治医や管理栄養士が1日の指示単位と、各表への振り分けを指示しますので、それにしたがって患者さん自身が食品を選択することで、簡単に理想的な栄養バランスの食事をとることができます。

なお、1単位が80kcalになっているのは、日本人が日常の生活でよく食べる量が80kcalまたはその倍数になっているためです。

食事療法の注意点

- 01

規則正しい食事時間

朝・昼・晩と規則正しく食べて、間食は避けます。1日1、2回にまとめて食べたりすると、膵臓に大きな負担をかけて、糖尿病が悪化してしまいます。仕事などで規則的な食事ができない場合などは、1日の総エネルギー量から決められた分を間食としてとるといった工夫をします。

- 02

食べ方

食事をしてから満腹感が得られるまでには、ある程度の時間がかかります。ゆっくりとよく噛んで食事をすることで、必要以上に食べることを防ぐことができます。

- 03

脂質と塩分を控える

脂質が多い食品を多くとると、脂質異常症となり動脈硬化が進行するおそれがあります。特にコレステロールや飽和脂肪酸が多い食品は控えめにしましょう。

また、食塩の量が多いと、高血圧の原因となり腎症や網膜症をはじめとした合併症が進行するおそれがあります。味付けは薄くして、食塩の量を減らすようにしましょう。理想的な食塩量は1日6g以下ですが、まずは10g以内におさえましょう。 - 04

食物繊維をとりましょう

野菜、海藻、きのこなど食物繊維を多く含むものは、食物の消化吸収をゆっくりにして、血糖値の急激な上昇をおさえます。さらに空腹感をおさえる効果もあるため、積極的にとるようにしましょう。食事の最初に食べてしまい、炭水化物を後回しにする『食べ順ダイエット』も効果的です。

食物繊維を多く含む食材は1日350gを目標にとるとよいでしょう。 - 05

外食時の注意点

外食は、一般的に『総エネルギー量が高い』、『塩分・糖分が多い』、『野菜・ミネラルが不足しがち』となる傾向があります。エネルギー量や栄養成分について確認することが難しいため、普段の量より多ければ残すことや、丼物といった単品メニューではなく、品数が多い定食メニューを選ぶなどの工夫をしましょう。外食のエネルギー量や栄養素のバランスを見分けられるように、日頃から食品の量をはかる習慣をつけておくのもよいでしょう。

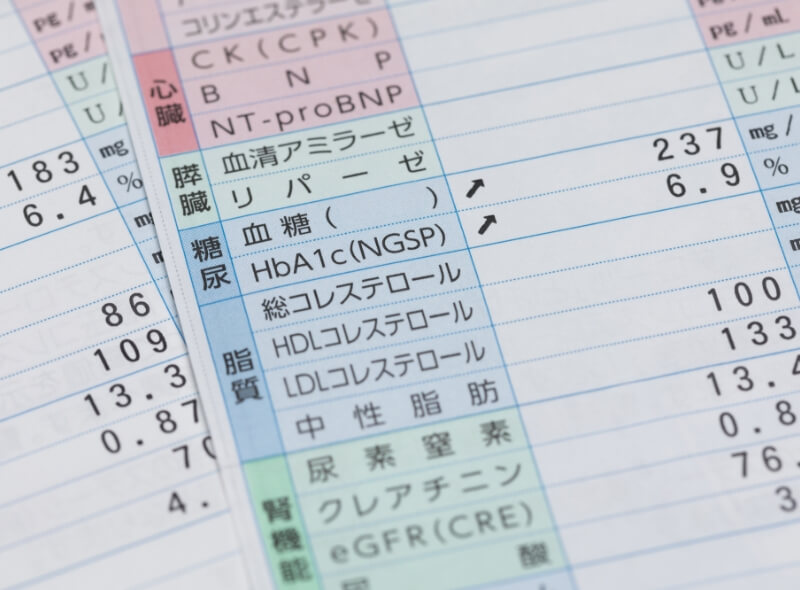

運動療法

食後の運動により食後高血糖を抑えて血糖コントロールをよくすることや、運動を継続することでインスリンの働きをよくすることが重要な目的です。運動の効果としては、筋肉でブドウ糖や脂肪の利用が促進され、血糖値が低下します。さらに、運動を続けると、インスリンの働きがよくなり、血糖コントロールもよくなります。

適度な食事制限と身体運動の継続的な実施は血糖コントロールの改善だけでなく、個体のインスリン抵抗性改善を介し、2型糖尿病の予防・治療に有用です。また、脂質代謝や高血圧も改善させ、糖尿病合併症予防も期待できます。しかし、運動療法は禁止あるいは制限したほうがよい場合があるため、開始前に問診、身体診察、検査からなるメディカルチェックが必要です。

運動療法のやり方

STEP1運動のめやす

運動の種類としては、散歩や自転車、水泳といった有酸素運動を中心に、筋トレなどの無酸素運動を適宜組み合わせて行います。運動はその強さにより、筋肉のエネルギー源が変わります。強さが「中等度」かそれ以下であれば、ブドウ糖と脂肪が利用され、強さが増すにつれ、ブドウ糖の利用率が多くなります。

「中等度」の強さの運動とは、自覚的に「きつい」と感じない程度で、運動時の心拍数が1分間100~120拍以内が目安です。ただし、50歳以上の方は100拍以内にします。ウォーキングでは、1回15~30分間、1日2回、1日あたり1万歩をめやすにしましょう。

運動はできれば毎日行うことが基本ですが、少なくとも週に3日以上行いましょう。運動の時間を作るのが難しい場合、特別な運動をせずに、日常生活で体を動かす機会を増やすだけでも、長期間継続すれば効果があります。例えば、1駅手前で降りて歩く、エレベーターを使わずに階段を使うといったことでもかまいません。

STEP2日常生活での運動量

運動によるエネルギー消費量のめやすは、1日約160~240kcalです。

日常生活における運動では、散歩では30分間、平らな道でのサイクリングでは20分間、縄とびでは5分間をそれぞれ2~3回行うと消費できる計算になります。

なお、運動をたくさん行ったからといって、食事を増やしてよいわけではありません。

運動療法の注意点

運動療法は、軽い運動から始めて、徐々に時間を長く、強度もやや強くしていきます。けがを防ぐために準備運動はしっかりと行い、運動に適した服装と靴で行いましょう。

体調が悪い時や暑さや寒さが厳しい時には無理をしないようにしましょう。血糖コントロールが不安定な時には、軽い運動を短めの時間で行い、血糖値の推移を観察しましょう。運動療法は無理なく続けることが大切です。下記にいくつか注意点をあげます

1、運動を避けた方が良い場合

血糖コントロールや合併症の状態によっては、運動を避けるほうがよいことがあります。次の症状に該当する場合は、運動を行う前に主治医とよく相談しましょう。

-

血糖コントロールが悪いとき

空腹時血糖値250mg/dL以上、尿ケトン体陽性と判定された

(30分以上の運動を行う前には、血糖測定と、できれば尿ケトン体のチェックもあわせて行いましょう。) -

合併症が進行しているとき

増殖前網膜症あるいは増殖網膜症がある

腎不全の状態(血清クレアチニン 男性2.5mg/dL以上、女性2.0mg/dL以上)

起立性低血圧などの自律神経障害が進行している

足の末梢神経障害、閉塞性動脈硬化症がある -

その他の合併症があるとき

心臓や肺の病気、高血圧がある

骨・関節疾患がある

感染症、壊疽がある など

2、低血糖に対する注意

運動を行う時間は、食後1~3時間頃がよいとされていますが、特に決まりはありません。ただし、空腹時は低血糖になる可能性があるので避けましょう。

また、インスリンや内服薬で治療している患者さんでは、運動中だけでなく、運動してしばらく時間が過ぎた後でも低血糖が起こることがあるので注意しましょう。

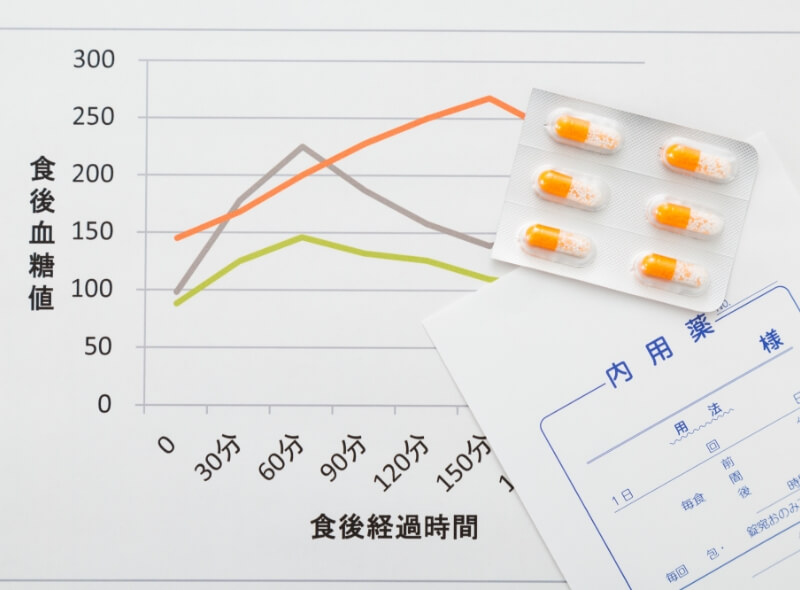

薬物療法

2型糖尿病では、食事療法と運動療法を2、3カ月続けても血糖コントロールがうまくいかない場合に、お薬による治療を開始します。

食事療法や運動療法の効果、肥満の程度やインスリン分泌量から、使用するお薬が決められます。お薬は決められた通りに服用しないと、血糖コントロールがうまくいかず、血糖値が下がらなかったり、逆に低血糖を起こすおそれがあります。必ず医師の指示どおりに服用しましょう。

当院では、的確に病態把握を行い、必要に応じて経口血糖降下薬(SU剤、グリニド系薬、DPP-4阻害薬、SGLT2阻害薬、α-グルコシダーゼ阻害薬、ビグアナイド薬、チアゾリジン薬)の処方やインスリン療法、GLP-1受容体作動薬の導入を行います。また、自己管理の一環として、血糖自己測定(SMBG)の指導及び管理も必要に応じて行わせていただきます。膵臓の移植が必要な場合もございますので、その場合は、信頼のおける大規模な医療機関と連携して治療を行います。

薬物療法の種類

CASE1内服薬

内服薬は、その働きによって大きく5種類に分類されます。1種類または作用が異なるお薬を組み合わせて服用することや2種類のお薬が合わさったものを使うことがあります。

| インスリンの分泌を増やす |

|

|---|---|

| インスリンの働きをよくする |

|

| 腸管からの糖の吸収を遅くする |

|

| 食後のインスリンの分泌を増やす |

|

| 腎臓での糖の再吸収を抑えて 尿から糖を排出する |

|

CASE2注射薬

注射薬は、インスリン注射とGLP-1受容体作動薬の2種類に分類されます。病院で注射するのではなく、患者さんが自分で注射をします。

- インスリン注射

- インスリン注射は、1型糖尿病患者さんでは必要不可欠です。2型糖尿病患者さんでも、内服薬を使用していても血糖コントロールが不良なとき、ケトアシドーシスという状態になったとき、腎臓や肝臓の働きが悪いとき、妊娠しているときなどは、インスリン注射が必要になります。

患者さんの病状に合わせて、作用が発現する時間や持続する時間が異なる注射を組みあわせて治療します。 - GLP-1受容体作動薬

- 食後のインスリンの分泌を促進するお薬です。

薬物療法の注意点

CASE1何よりも低血糖が注意点です

血糖値が低くなりすぎる状態のことを低血糖(およそ70mg/dL未満)といいます。内服薬やインスリン注射で治療している患者さんで、お薬の量が多すぎる場合、お薬の量は変わらないけれど食事の量が少ない、または運動量が多い場合などに低血糖が起こります。

低血糖の症状は、強い空腹感からはじまり、冷や汗をかく、手指のふるえ、動悸、不安感などがみられます。さらに血糖値が下がると、眠気、強い脱力感、めまい、集中力の低下などがみられ、重症になると痙攣が起こり、意識が消失し、昏睡に陥るなど生命に危険な状態になります。

CASE2低血糖症状が現れたら

低血糖の症状を感じたら、我慢しないですぐにブドウ糖または糖分を含むジュースなどを摂りましょう。消化吸収に時間のかかる飴やチョコレートは、緊急時には適しません。普段から、ブドウ糖などを手の届くところに置いておきましょう。

また、注意していても、体調などにより急に意識を失うような低血糖を起こす可能性があります。家族や友人に、あらかじめ低血糖について知っておいてもらいましょう。また、糖尿病でお薬による治療をしていることを示すカード※などを身につけ、重い低血糖が起こった場合に、すぐに治療を受けられるように備えておくことも大切です。

※日本糖尿病協会では、緊急時に周囲の方に自分が糖尿病であることを知らせるカードを作成しています。

糖分についての注意

糖分についての注意

人工甘味料(キシリトール、ソルビトール、パラチノース、アスパルテーム)を使った甘いジュースやお菓子ではブドウ糖を補うことができず、低血糖を回復できません。あらかじめ商品のパッケージなどで成分を確認しておいてください。

また、α-グルコシダーゼ阻害薬というお薬を服用している場合は、ブドウ糖以外の砂糖は吸収されにくい状態となっています。低血糖になったら、必ずブドウ糖を摂ってください。

CASE3他の病気にかかったり

体調がすぐれない時

健康な人と同じように、糖尿病患者さんもかぜをひいたり、さまざまな病気にかかることがあります。このように、糖尿病患者さんがほかの病気にかかった状態を『シックデイ』といいます。

シックデイでは、かかった病気やその治療のためのお薬が血糖値に影響を与えることがあります。また、食事が普通に摂れる場合はそれほど問題にはなりませんが、食事が十分に摂れない場合、内服薬またはインスリン注射の量を調整する必要があります。このような場合、お薬の量の変更については自己判断せずに、あらかじめ主治医に確認しておくか、早めに連絡をとりましょう。

なお、まったく食事が摂れない、下痢や嘔吐が続く、高熱が続く(38℃以上)、腹痛が強い、高血糖が続く(250mg/dL以上)、尿検査用紙がある場合に検査尿ケトン・尿糖が強陽性となったときなどは、すぐに主治医を受診してください。

食欲がないときの食事

食欲がないときの食事

食欲がないときでも、なるべく絶食しないようにしましょう。特に炭水化物と水分は優先して摂るようにします。おかゆやアイスクリームなど、口当たりがよく消化のよいものを選ぶとよいでしょう。

歯周病と糖尿病の関係

本当です。密接に関係しています。糖尿病の人は歯周病になりやすく、また歯周病も糖尿病や動脈硬化を悪化させることが分かっています。

では歯周病とはどんな病気でしょうか?

歯周病は、歯垢が主な原因となり、歯を支える組織が炎症を起こす病気です。歯垢は細菌の塊で、放っておくと歯を支える骨を破壊してしまいます。糖尿病の方は唾液分泌が少なく、この歯垢がつきやすくなります。そのため歯周病が健康な方の2〜3倍高く発症すると言われています。

また、歯周病によって血液中にTNF-αというホルモンが増え、インスリンの働きを邪魔して糖の取り込みを悪くさせます。このため糖尿病を発症あるいは悪化させると言われています。

実際、歯周病の治療で糖尿病が改善するというデータがたくさん出ています。

糖尿病予備群とは

血糖値が糖尿病型、正常型のどちらにも属さない、いわゆる糖尿病の一歩手前の状態のことを言います。具体的には空腹時血糖値が110から126mg/dLの間、あるいは食後(糖負荷後)血糖値が140から200mg/dLまでの間の状態です。

-

Q

まだ糖尿病ではないから安心ですよね?

-

いいえ、そんなことはないです。実は予備群の段階でも動脈硬化の進行が始まっています。そのため心筋梗塞や脳卒中などの合併症が糖尿病患者と同じように起こる可能性があります。

-

Q

予備群と言われたらどうすればいいですか?

-

糖尿病と同様に食事療法と運動療法が必要になります。また、高血圧や脂質異常症を合併している人はその治療も必要です。禁煙も重要です。

糖尿病になると

お金はいくらかかるの?

とても大切な問題ですよね。平成24年に糖尿病ネットワークが行なった医療費試算によると、糖尿病治療の年間自己負担(3割負担)は約4〜13万円でした。これに眼科や歯科費用、高血圧や脂質異常症治療、その他合併症治療なども加算されることになります。

糖尿病ネットワーク「医療費・保険・制度コーナー」によると治療内容によって下記のように年間の自己負担額がかかるとしています。

- 食事・運動療法のみ

- 約43,000円【月額約12,000円×12ヶ月×3割】

- 経口薬療法(2剤として)

- 約90,000円【月額25,000円×12ヶ月×3割】

- インスリン療法

- 約132,000円(インスリン注射1日4回+経口薬(1剤)+血糖自己測定(月60回)として)

【月額36,000円×12ヶ月×3割】

上記のように、治療方法によって医療費はかなり差があります。そこで糖尿病治療にかかる医療費の平均月額を算出したデータがあるのですが、それによると最も多いのは毎月1万〜1万5千円だそうです。

もう一つ重要なことは、糖尿病が重症化するほどあるいは合併症が多いほど治療費が高くなるということです。医療費をできるだけかからないようにするためにも早い段階から食事や運動療法などの生活習慣改善を中心に治療を行うことが大切です。